省級:澧州夯歌

類別:傳統音樂

級別:省級

批次:第一批

地址:湖南省,常德市,澧縣

“澧州夯歌”是流行于澧陽平原及周邊地區,具有一定的音樂節奏勞動號子,也稱硪歌。其節拍規整﹑音域適中,對比度很強,音樂堅定有力。一般以一人領,眾人合的形式來表現。

“ 澧州夯歌”歷史悠久,最早可追溯到6000年前城頭山古城夯筑時期。考古學家通過對城頭山古城遺址城墻解剖,發現了大量的夯窩,即是有力的佐證。后來經過千百年的傳承和發展,澧州夯歌借鑒了地方民謠、曲藝、戲劇等藝術門類的內容和表現形式,更加增強了其表現力,漸具地方特色,并影響到周邊地區。

新中國成立以后,特別是上世紀五、六十年代,七十年代是夯歌的鼎盛時期。八十年以后,隨著社會生產力的迅速發展,重體力勞動逐漸被各式機械操作取代,夯歌的演唱機會少了,隨之走向衰落。進入21世紀后,筑夯活動僅存在于一些偏遠鄉村,但夯歌作為一種民間音樂形式,仍在一些群眾中傳唱。

“澧州夯歌”內容豐富,大體可以分為敘事、抒情兩大類。敘事類以一些傳統戲曲唱本為主。抒情類則可自由發揮,隨興演唱。領唱高手一般都能即編即唱,且用詞詼諧幽默、風趣動人,極宜調動大家的勞動熱情。它曲式多樣,歌詞要求壓韻,按地域分布,已基本形成四大流派。即:高山調、花丘調、平原調、湖鄉調。

“澧州夯歌”形式多樣,流傳廣泛,主要是以口頭形式傳唱,無需其他樂器配合,旋律簡單優美,朗朗上口,好記易學。歌詞多采用比興手法,不僅具有簡約美和質樸美,同時詼諧幽默,耐人尋味,引人入神。另外,又借鑒了民謠、曲藝、戲劇等藝術的形式,使表現力增強。不過,它傳承松散,無嚴格師承關系,多以在實踐中相互學習為主。

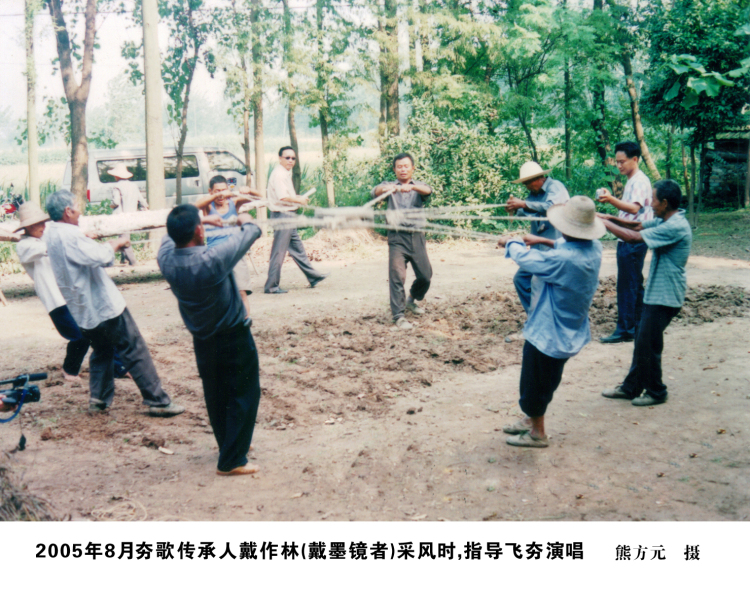

夯歌伴隨著勞動產生,而夯筑工具也因時代的變遷和勞作規模不同,樣式各異,主要分為木夯和石夯兩大類。木夯選擇堅實、沉重的茶木、棗木、櫪木為原料,主要有棒夯、捶夯、柱夯三種。石夯,人們習慣把它稱為“硪”。主要有抬夯、飛夯、天夯三種。

歷史價值。它歷史悠久,既有對原始音樂的某些保留,同時吸收了不同時代音樂成分,保留著某些時代特征,并隨著時代的發展而發展,具有一定的歷史坐標作用,通過對不同時期夯歌的分析和研究,可以加深對特定歷史階段文化現象的了解,提高認識水平。

文化和科學價值。勞動使人類從一般動物中脫離出來。通過對夯歌的重溫,可以加深人們對勞動價值的再認識;通過對夯歌全方位的研究,從某個側面把握先進文化的發展方向,架構新的勞動價值觀,使人們自覺抵制那種鄙視勞動的腐朽沒落思想,促進社會精神文明和物質文明的進一步發展,對構建和諧社會,也能產生重要的推動作用。同時現代音樂也可從中吸取營養,豐富其內涵。

隨著社會的發展,重體力的勞動和重大工程的建設已經逐漸被機械化操作所取代,傳唱久遠的夯歌,已經逐漸失去了生存的空間和土壤,展示的平臺日益減少。而現在的年輕人因為普遍缺少那樣的筑夯勞動經歷,對夯歌印象不深,對夯歌缺乏應有的認識,相互傳唱的大為減少,隨著上一輩人的逐漸衰老,夯歌現在已逐漸被大家淡忘。而專業的音樂院校也只注重繼承少量的所謂經典音樂,對夯歌這種廣泛存在于民間的大眾化音樂形式,采取的保護措施較少,所以瀕臨危機。

為了發掘、搶救、保護澧州夯歌這一寶貴的民族文化遺產,中共澧縣縣委、縣人民政府成立了專門的保護領導小組,制定了中長期保護計劃,每年撥專款由縣文化局組織實施,使這一古老的民間藝術得以繼承發展。

2006年,“澧州夯歌”列入第一批“湖南省非物質文化遺產代表性項目名錄”。

用戶登錄

還沒有賬號?

立即注冊